7月21日,山东理工大学“育英计划”实践团在山东省泰安市新泰市汶南镇洼子村启动以村史文化标识修缮的项目。此次活动紧密围绕高校资助育人目标,深度对接乡村振兴战略部署,以文化基础设施维护为载体,探索高校服务乡村发展的创新实践路径。

图为实践团成员修复村名由来

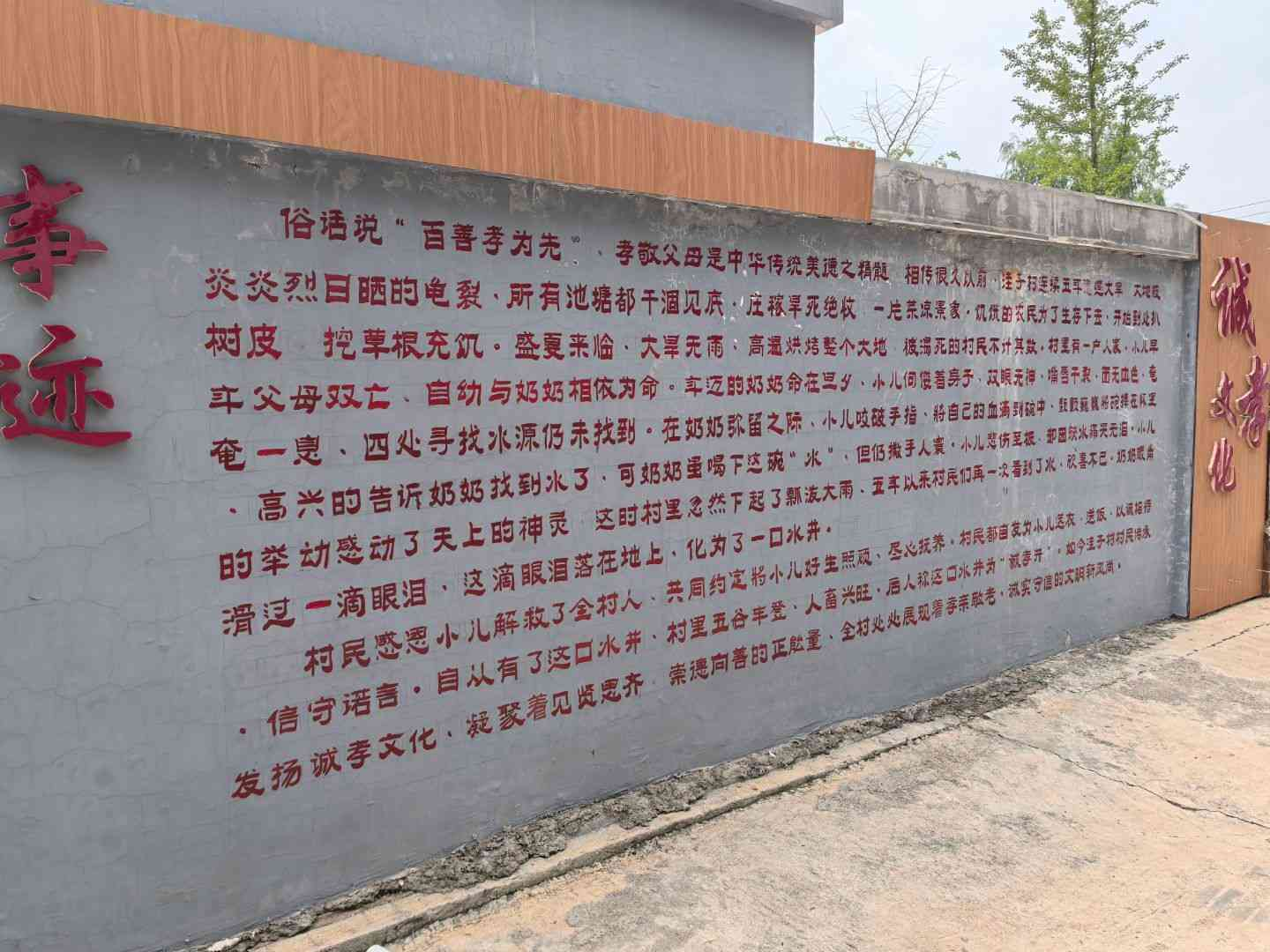

洼子村村委会主体墙面的村史介绍文字历长期风雨侵蚀,已出现颜料剥落、字迹漫漶的现象,影响乡村历史文化的有效传播。实践团成员抵达后,迅速对损毁情况展开系统勘查,并对需要修复的区域进行了标注。整个过程中,实践团成员始终贯彻历史风貌保护理念,力求让修缮成果能够清晰传递信息,保障其可读性。

图为实践团成员修复洼子村历史事迹

实践团成员修缮期间,同步推进乡村文化资源普查,系统梳理洼子村红色革命脉络与传统民俗项目。当地学生和村民现场观摩过程中,实践团结合实体标识解析乡村发展历程,将修缮现场转化为文化传承的实践教学场景。

图为修复完成的事迹介绍墙面

在乡村振兴战略框架下,文化载体修缮已成为激活乡村集体记忆的重要切口。洼子村所蕴含的深厚红色基因与传统民俗文化,通过实体标识实现可视化传承,进而形成历史文脉与当代生活的有机衔接。

文化振兴作为乡村振兴的战略根基,其生命力体现在于历史记忆的当代表达。实践团成语构建起实体修复-文化解读-育人实践三维联动机制,将政策认知转化为具身体验。这种以基础设施维护为纽带的实践模式,既延续乡村历史文脉的生命力,更是搭建起青年成长与乡村建设的共生平台。实践团成员的行动,彰显着高校教育资源对接国家战略的实践价值,为乡村振兴注入持久的文化动能。

作者:刘孜璇 张梦茹