“偶尔的孤独,在我个人来说,那是最重视的。我心灵的全部出来不对任何人开放。”

三毛的少女时代是沉默的,不过这也许就注定了在以后的几年几十年中,她的名字永远不会沉默。她的人生如歌,音律令人心碎,歌词却无法追寻。时至今天,我和我身边的人们依然像一个个幼稚的孩子,执着的想从那些炽热的文字间拼凑出一个真相,一段情事的缘起与终了。然而以我们苍白的人生经历做底,这是一项挺辛苦的工作,我至今也不知道自己是不是徒劳。

“想到二十岁是那么陌生和遥远,我想我是活不到穿丝袜的年纪就要死了,那么漫长的等待是一个没有尽头的隧道。”

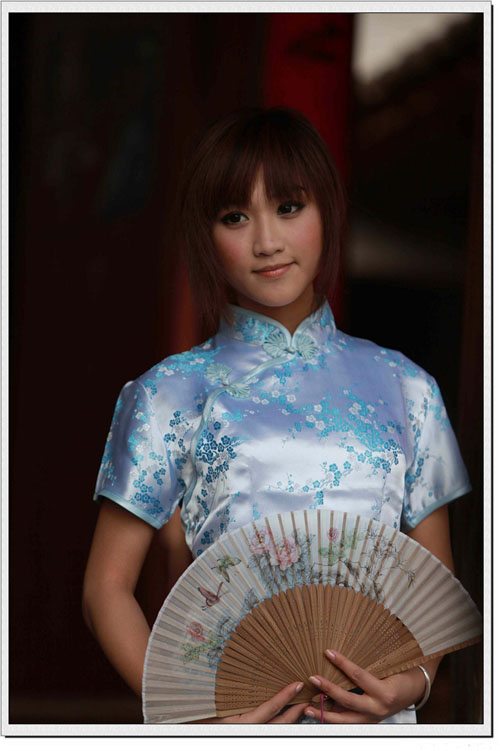

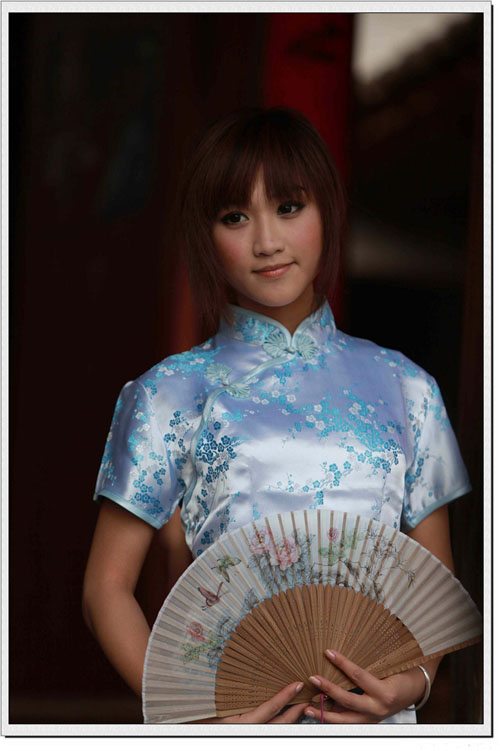

秋风卷起的花瓣如同她片片破碎的童年,左手是过目不忘的萤火,右手是十年漫长的打坐。三毛,落寞的,微笑的,痴狂的,沉思的,执著的。记忆中一张张陈旧的黑白胶片悠忽更迭,仿佛身边所有的无奈所有的喧嚣纷争在一瞬间悄然隐入人群。这个一生演绎传奇的女人,用生命用灵魂用她一切迟来的青春与快乐,孤独的穿梭于一切完成未完成的断壁残垣之间,不停的走,不停地写,一写就是十几年。那些杜鹃啼血般的文字,字字都有碎钻的光芒和硬净,清冷的剑风里裙裾不扬。有人说三毛是一朵沙漠中的野玫瑰,我想那必定是一种泥泞的色彩,或者一份逼取便逝的苍老天真,一如格林童话中那个被扔在深深海底尘封在瓶子间的灵魂,诠释着她寂寞哀伤纠缠的一生。

“快乐是那么的陌生和遥远,快乐是禁地,生死之后,找不到进去的钥匙,”她的生活有世人无法担待的沉重,映射在文字中变成了一个个浓得化不开的梦境,穷紧着所有真真假假的迷茫哀哀不放。这个用笔尖代替泪水流淌忧伤的女人,这个用丝一样柔软却坚韧的意志承载现实沧桑的女人,在约束与开放之间,创造出一个城市又一个城市的传奇。

那份夏末秋初的绿,仍然如同春日一般的寂寞。红与绿,在我,都是寂寞的颜色,只因那份明艳往往人们对它也只是漠然。

三毛的少女时代是沉默的,不过这也许就注定了在以后的几年几十年中,她的名字永远不会沉默。她的人生如歌,音律令人心碎,歌词却无法追寻。时至今天,我和我身边的人们依然像一个个幼稚的孩子,执着的想从那些炽热的文字间拼凑出一个真相,一段情事的缘起与终了。然而以我们苍白的人生经历做底,这是一项挺辛苦的工作,我至今也不知道自己是不是徒劳。

“想到二十岁是那么陌生和遥远,我想我是活不到穿丝袜的年纪就要死了,那么漫长的等待是一个没有尽头的隧道。”

秋风卷起的花瓣如同她片片破碎的童年,左手是过目不忘的萤火,右手是十年漫长的打坐。三毛,落寞的,微笑的,痴狂的,沉思的,执著的。记忆中一张张陈旧的黑白胶片悠忽更迭,仿佛身边所有的无奈所有的喧嚣纷争在一瞬间悄然隐入人群。这个一生演绎传奇的女人,用生命用灵魂用她一切迟来的青春与快乐,孤独的穿梭于一切完成未完成的断壁残垣之间,不停的走,不停地写,一写就是十几年。那些杜鹃啼血般的文字,字字都有碎钻的光芒和硬净,清冷的剑风里裙裾不扬。有人说三毛是一朵沙漠中的野玫瑰,我想那必定是一种泥泞的色彩,或者一份逼取便逝的苍老天真,一如格林童话中那个被扔在深深海底尘封在瓶子间的灵魂,诠释着她寂寞哀伤纠缠的一生。

“快乐是那么的陌生和遥远,快乐是禁地,生死之后,找不到进去的钥匙,”她的生活有世人无法担待的沉重,映射在文字中变成了一个个浓得化不开的梦境,穷紧着所有真真假假的迷茫哀哀不放。这个用笔尖代替泪水流淌忧伤的女人,这个用丝一样柔软却坚韧的意志承载现实沧桑的女人,在约束与开放之间,创造出一个城市又一个城市的传奇。

那份夏末秋初的绿,仍然如同春日一般的寂寞。红与绿,在我,都是寂寞的颜色,只因那份明艳往往人们对它也只是漠然。